2024年5月31日現在

| 部会名 | 新車両検討部会 |

| テーマ | 地域内の移動手段の選択肢拡大に向けた新たな交通モードの導入検討 |

| 部会長 | 東京大学 藤本 博志 教授 |

令和5年度までの主たる活動内容

- 1.ワイヤレス給電システム

-

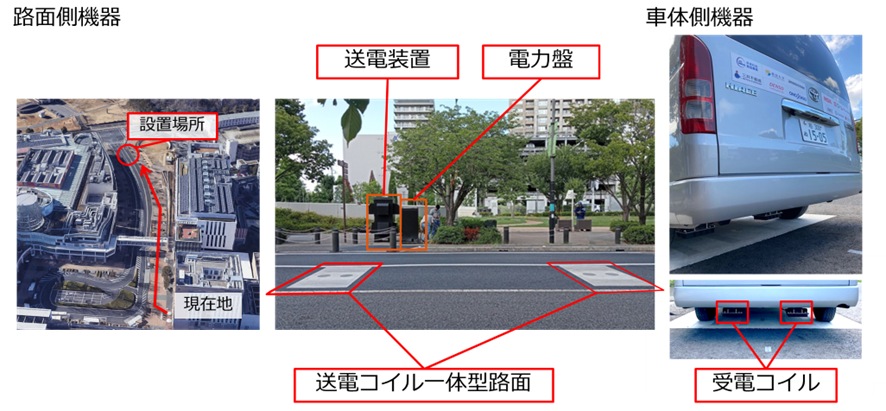

- 日本初となる公道での走行中給電の実証実験を柏の葉キャンパス駅西口のロータリーに繋がる丁字路にて開始した。公道実証実験の出発式には柏市長にもご参加いただき、NHKを始め、多くの媒体で活動が取り上げられた。

- 研究面では実証実験にて得られたデータ分析や、車両運動制御と走行中給電を組み合わせた制御技術の研究を行った。

- 2. 柏の葉キャンパスタウンを舞台にしたモビリティシステムの検討

- (1) 東大2人乗り車両について、館山市で再び走行できるように環境整備した。この車両については、東大・新領域創成科学研究科の岡部明子研究室の現地活動拠点となっている館山市内のNPO法人「ゴンジロウ」での運用が望ましいため、本協議会名義で受けている、国土交通省の「超小型モビリティ認定(走行地域:柏市)」を取り消し、NPOゴンジロウ名義で館山市および隣接する南房総市での同上申請を行った(車両も、認定取得後に東大からNPOゴンジロウに譲渡予定)。このため、形式上は、これらの車両は本協議会および東大の管理から外れるが、引き続き、館山市での活用の状況や成果についての情報は、本部会で収集・活用する予定である。

- (2) 日産ニューモビリティコンセプト車両は、試乗実験の計画・準備を行えるように整備した。

- (3) 令和5年7月に施行された特定小型原付自転車の走行解禁による、電動キックスケーター型(立ち乗り2輪)車両の走行にともない、事故や違反(走行できる規格から外れた、いわゆる「フル電動自転車」や、スピードの出過ぎるキックスケーターの走行)の問題も多く見られるようになった。それ以外の形式(座り乗り車、3輪・4輪車)の車両は、令和5年秋の東京モビリティショーにて、メーカーからいくつかの試作車が発表された。

令和6年度の活動計画(案)

- 1.ワイヤレス給電システム

- 本年度は、継続して日本初の公道での走行中給電の実証実験を行う予定である。さらに基礎研究として下記テーマでの研究を行う予定である。

- 交差点付近に設置するワイヤレス給電システムの設計・制御法の検討

- ワイヤレス給電システムのロバスト性向上に関する研究

- 2. 柏の葉キャンパスタウンを舞台にしたモビリティシステムの社会実証実験

- (1) 上記の令和5年度活動状況で述べたように、館山市のNPOゴンジロウに移管した東大2人乗り車両について、利用状況などの情報を得る。

- (2) 日産ニューモビリティコンセプト車両については、試乗実験の計画・準備ができる状態を保つ。

- (3) 特定小型原付自転車の「座り乗り車、3輪・4輪車」についての動向は引き続き注視する。また、東大2人乗り超小型モビリティと同サイズの2人乗り車両の実用化(公道走行可)に向けて活動している、一般社団法人NNCモビリティ(東京都板橋区)が、公道走行のできるナンバー区分の創設に向けて、行政(東京都や内閣官房、経済産業省等)への働きかけを行っているので、これについても情報収集を行う。